Ultime Notizie

Il 23 ottobre 2025 l’Unione Europea ha adottato il 19° pacchetto di misure restrittive contro la Russia, con l’obiettivo dichiarato di colpire il cuore dell’economia del Cremlino. Per l’Italia e l’Europa è una scelta strategica, ma che comporta anche costi — energetici, commerciali e di competitività — da gestire con attenzione nel paradigma della transizione sostenibile.

Il 23 ottobre 2025 l’Unione Europea ha formalmente approvato il suo 19° pacchetto di sanzioni nei confronti della Federazione Russa, in risposta alla sua aggressione in Ucraina. Il pacchetto introduce misure estese e mirate: in particolare, per la prima volta, è prevista una proibizione totale delle importazioni di gas naturale liquefatto (LNG) russo, da applicarsi entro il primo gennaio 2027 per i contratti a lungo termine e entro sei mesi per quelli a breve termine. Altre misure riguardano ban alle transazioni con banche russe, restrizioni su criptovalute e soggetti che agevolano la “shadow fleet” navale russa che esporta petrolio aggirando i limiti imposti. Il messaggio politico è forte: l’UE punta a ridurre drasticamente la dipendenza energetica dalla Russia e a colpire quei flussi finanziari che alimentano l’apparato bellico moscovita.

Perché le nuove sanzioni?

Secondo la dichiarazione della Commissione europea, l’obiettivo è colpire settori chiave dell’economia russa — come l’energia, la finanza, l’industria militare — e rendere più difficile per Mosca finanziare la guerra. Nel comunicato del Consiglio dell’UE si evidenzia che sono state incluse «ban sui servizi economici, misure per contrastare la circolazione dei diplomatici russi, restrizioni agli intermediari finanziari e blocchi alle importazioni di alcune risorse energetiche». Da un punto di vista strategico, la mossa si inserisce nel più ampio piano dell’UE di rendersi autonoma dai combustibili fossili russi, come previsto dal piano REPowerEU.

Per l’Italia — e più in generale per l’economia europea — le sanzioni rappresentano una scelta di principio e strategica, ma anche una sfida di sostenibilità economica. Ecco alcuni aspetti critici:

- L’Italia ha legami commerciali e energetici con la Russia: seppure la quota diretta del mercato russo rispetto alle esportazioni italiane sia relativamente modesta (in alcune stime intorno all’1%), la situazione cambia per il settore energetico, dove la dipendenza dalla Russia è stata storicamente significativa.

- Secondo un’analisi russa citata da TASS, «la rinuncia della cooperazione economica con la Russia ha avuto un costo per l’economia italiana, che mostra una dinamica debole», in particolare sul fronte energetico. TASS

- Le sanzioni – specialmente quelle che riguardano l’energia — tendono a generare costi collaterali: ristrutturazione delle fonti di approvvigionamento, possibili incrementi dei costi energetici, minore competitività di alcune imprese energivore o che fanno lungo export – oppure che dipendono da catene globali dove la Russia compariva come fornitore.

- In un contesto più generale, una ricerca dell’ente Bruegel (o simili istituzioni europee) avverte che «gli effetti indiretti della guerra in Ucraina si faranno sentire nell’intera Europa»: calo della domanda, costi energetici più alti, incertezza.

In pratica, l’Italia deve gestire una doppia sfida: adempiere agli obblighi e agli impegni geopolitici dell’UE senza compromettere la propria competitività o mettere a rischio la crescita economica.

Le sanzioni possono essere viste anche come parte di una transizione più ampia verso un’economia meno dipendente dalle fonti fossili e da fornitori geopoliticamente a rischio. In questo senso assumono una dimensione “green” e strategica a lungo termine.

- Ridurre la dipendenza dal gas russo (e dal petrolio) è allineato con l’obiettivo di decarbonizzazione e con la spinta verso energie rinnovabili e efficienza energetica.

- L’Italia — che ha nel proprio PNRR e nei fondi europei l’occasione per modernizzare infrastrutture energetiche e puntare su rinnovabili — può trovare nel contesto delle sanzioni un incentivo a rafforzare il proprio sistema energetico nazionale e la filiera dell’efficienza.

- Tuttavia, la sostenibilità economica richiede che il passaggio avvenga in modo ordinato: occorrono investimenti, alternative solide, mitigazione degli effetti sui settori più vulnerabili e politiche di accompagnamento alle imprese e ai consumatori.

- In questo senso, la coesione europea e il supporto finanziario (UE, Stato, fondi di transizione) diventano centrali per evitare che alcune regioni o settori ricadano “sotto pressione” a causa della doppia transizione — energetica e geopolitica.

Cosa può succedere adesso?

È plausibile delineare due scenari contrastanti:

- Scenario ottimistico: le sanzioni vengono assorbite con una veloce diversificazione delle fonti energetiche (gas naturale da altri paesi, maggiore produzione rinnovabile, efficienza energetica), il tessuto industriale reagisce bene alla transizione, e l’Italia rafforza la propria autonomia energetica e competitività in un contesto europeo più verde e sicuro.

- Scenario critico: l’Italia subisce un impatto maggiore del previsto, con costi energetici in aumento, imprese esportatrici penalizzate, rallentamento della crescita economica, e la transizione non viene accompagnata da adeguati investimenti o infrastrutture, aumentando vulnerabilità e diseguaglianze regionali.

La chiave sta nell’equilibrio tra la necessità geopolitica di sostenere l’Ucraina e di contrastare l’aggressione russa, e la responsabilità verso un’economia nazionale ed europea che deve rimanere solida, competitiva e sostenibile.

Tags:

Potrebbero interessarti ...

L’Unione Europea rafforza i legami con il Medio Oriente

16 Gennaio 2026La nuova “Quality Jobs Roadmap” della Commissione europea

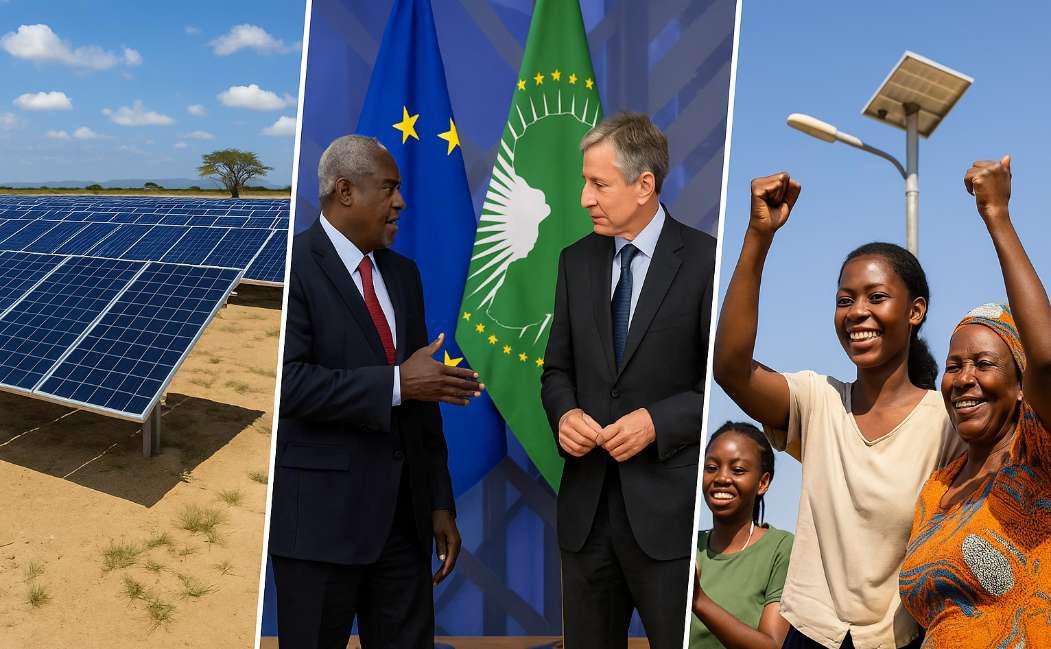

5 Dicembre 2025L’Europa e la raccolta fondi per le rinnovabili in Africa

21 Novembre 2025Iscriviti alla nostra Newsletter!

Sei un sostenitore dell'ambiente in tutte le sue forme? Allora sei nel posto giusto!

Iscriviti subito!